전라남도 여수는 꽤 오랜만에 가 보는군요.

한국을 떠나기 전인 1984 년에 가보고 무려 34 년 만인 것 같습니다.

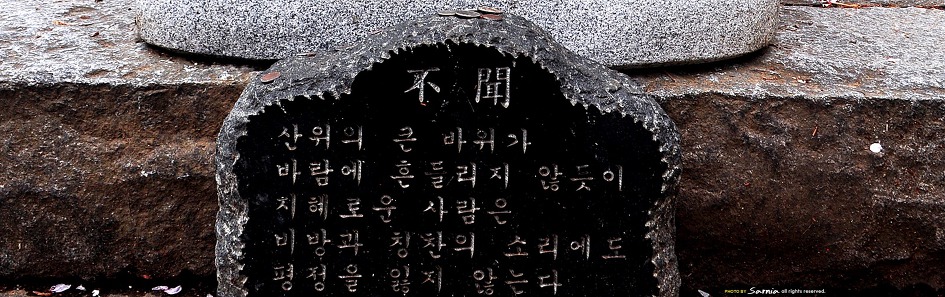

향일암 진입로 비석에 새겨진 저 법구경 경구들은 종교를 떠나 마음에 새기고 실천해야 할 귀중한 말들입니다.

사람마다 타고난 성정과 인격의 틀은 따로 있기에,

후천적인 노력으로 자기 안에 도사리고 있는 천박함과 상스러움을 걷어내는데는 한계가 있지만

그럼에도 불구하고 스스로를 다스리는 노력을 게을리하지 않으면 실족과 봉변은 모면할 수 있을 것 입니다.

타고난 성정과 인격의 틀 외에

후천적인 직업 또한 그 사람의 성장에 엉뚱한 굴레로 작용한다는 것을 느낄 때가 있습니다.

한국의 경우 개신교 목사라는 직업과 언론사 기자라는 직업이 그런 굴레를 주는 직업군에 속하는 것 같습니다.

목사와 기자가 식당에 밥 먹으러 가면 밦값은 식당주인이 내야한다는 속담 비슷한 말이 있지요.

아무데서나 가르치려들고, 평론하려 들고, 되나괘나 대접만 받는 것이 당연하다고 생각하는 특이한 사고방식은 그들의 잘못이라기보다는 사회적 산물이기도 할 것 입니다.

짧은 본론입니다.

저는 복음주의든 근본주의든 뭐든 특정한 종교적 사유체계를 가진 사람들을 가리켜 종교문맹이라고 생각하지도 않지만,

자신이 믿는 인격신의 존재를 인정하지 않는 사람들을 가리켜 '기생충에 감염된 겁대가리없는 쥐'에 비유하여 모욕하는 몰상식에 어처구니가 없어서 조용한 토요일 아침에 귀중한 시간을 낭비해가며 이 생각지도 않은 글을 올렸습니다.

(참, 님의 글에 달린 반대는 제가 한 게 아닙니다. 저는 남의 글에 반대 클릭같은 것은 하지 않습니다. 이렇게 말로 합니다)

누가 그대를 가혹하게 비판하더라도 평정을 잃지는 마세요

앞의 두 경구는 타고난 인격에 평생 의존하는 경향이 강하지만,

이 마지막 경구는 세파를 겪다보면 후천적으로 습득되는 경우도 있습니다.

다만 이것만을 알아두세요.

겁박이나 모욕적인 언사를 동원해 자기 종교담론을 공론장에서 펼치는 행위가 얼마나 위험한 짓이며,

그런 행위를 향해 무자비한 공격이 쏟아질거라는 사실 역시 언제나 각오해야 한다는 점을 말이죠.

캐나다는 다문화 사회인데 다문화교육(multicultural education)은 필수라고 봅니다. 우리에게 타자를 존중하는 다문화적 인식은 물론 다문화적 존중의 언어가 아주 부족합니다. Pubic space에서 말도 안되는 “종교문맹퇴치” 운동하는 사람도 있는 것을 보면 여전히 길이 요원합니다. 안티 운동에 대해서 관심을 가진 사람으로서 볼 때, 이런 현상은 흥미로운 일이긴 하죠. 요즘은 이 분이 비교종교학이라는 말을 안써서 다행입니다. 저도 여기서 이말 퇴치시키는데 상당한 시간이 걸리더군요.

도킨스 선생이 종교는 바이러스라고 비유 하였고, 맑스 선생도 종교는 아편이라는 이론이 아닌 은유를 사용하였고 마오선생은 종교를 미신이라고 하였습니다. 이런 비유가 public space에서 공인되고 권력이 되면 사람도 엄청 죽죠. 은유가 고정되면 사람을 죽이는 무기가 됩니다.